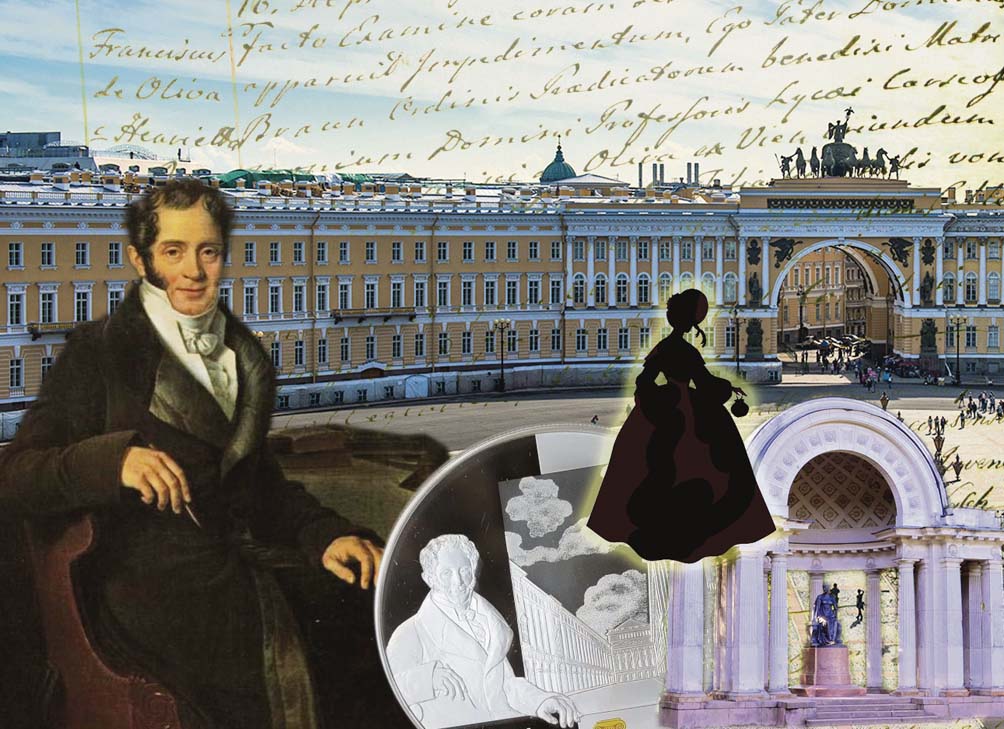

«Какой размах, какая ширь архитектурных помыслов! Этот человек рвался строить целые площади и улицы. Римляне – вот кто были его учителями, и с ними он хотел сравняться в своей архитектуре. Грандиоз и роскошь римских сооружений времен Агриппы, Адриана, Каракаллы манили его воображение, и он мечтал из Петербурга сделать второй Рим». Так отзывался о великом петербургском архитекторе Карле Ивановиче России, со дня рождения которого в декабре нынешнего года исполнится 250 лет, искусствовед Игорь Грабарь.

«Римская мечта»

Как только сегодня не называют Карла Ивановича России: архитектор с имперским размахом, зодчий № 1, новатор городской архитектуры... Действительно, если бы не его шедевры, облик Петербурга был бы совершенно иным. Именно благодаря ему мы можем любоваться градостроительными ансамблями, которые и поныне составляют гордость и славу северной столицы.

«Росси – личность яркая, прогрессивная. Принципиальность необычайная трудоспособность, целеустремленность и бескорыстность, самоотверженное служение архитектуре – все эти черты вызывают восхищение», - отмечала в своей книге про Карла Росси доктор архитектуры Марианна Тарановская.

С Петербургом у Росси была связана «римская мечта». Историки Николай Анциферов в своей знаменитой книге «Душа Петербурга» цитировал самого зодчего: «…Размеры предлагаемого мною проекта превосходят те, которые римляне считали достаточными для своих памятников. Неужели побоимся мы сравниться с ними в великолепии? Цель не в обилии украшений, а в величии форм, в благородстве пропорций, в нерушимости. Этот памятник должен стать вечным». Речь шла о нереализованном архитектором масштабном проекте новой набережной с десятью арками...

Жизнь великого архитектора складывалась непросто. Хватало и недоброжелателей, и завистников. «…Совершенное непослушание своему начальству, пренебрежение к месту собственного служения и, наконец, явное неповиновение к Высочайшим приказаниям Государя Императора…»: так Петр Петрович Базен, председатель Комитета для строений и гидравлических работ в Петербурге, отозвался о зодчем Карле Росси в письме, адресованном в феврале 1831 года генерал-губернатору Петру Кирилловичу Эссену.

С директором Института инженеров путей сообщения Петром Базеном, возглавившим комитет в 1824 году, у Карла Росси отношения не сложились с самого начала. По-видимому, они не сошлись характерами: Карл Иванович отличался пылким нравом и склонностью к новаторству, а Петр Петрович был строгим консерватором, ценившим во всем проверенный временем порядок.

«Масла в огонь» подлил спор вокруг кровли будущего Александринского театра, случившийся во второй половине 1820‑х годов. Росси предлагал использовать оригинальную систему металлических конструкций, разработанную им самим в творческом тандеме с инженером Матвеем Кларком. Базен считал, что в случае реализации этого проекта крыша театра окажется слишком тяжелой и обрушится под собственным весом.

«Не давать чина ни назначенного места»

Спор разрешился в пользу Росси, по преданию, предложившего повесить себя на стропилах, если от металлической крыши произойдет «какое‑либо несчастье». Симпатии к зодчему со стороны проигравшего начальника этот эпизод, очевидным образом, не прибавил. И когда в 1831 году Базен отправил кляузу на архитектора генерал-губернатору, то припомнил все что мог.

Он сообщал, что Росси является злостным «прогульщиком»: не только систематически не является на совещания комитета, но и «мало деятелен в исполнении своих обязанностей». Если в 1823 году во время строительства Михайловского дворца архитектора освободили от присутствия в комитете по высочайшему повелению, то после окончательного завершения работ он «оказал к службе еще большее пренебрежение, нежели прежде, прекратив совершенно посещения заседаний».

Припомнил Базен и то, что осенью 1826 года официально еще раз поставил зодчему на вид пренебрежительное отношение к деятельности градостроительного учреждения: «Невзирая на то, что дворец совершенно окончен, Комитет не видит господина Росси в своих заседаниях, а потому вменяет себе в обязанность спросить его, не имеет ли он каких причин, которые бы разрешали продолжать отсутствие».

Напряженно складывались отношения и с царствующими особами. Росси не без основания считал себя недостаточно оцененным.

Вот лишь один показательный эпизод. В 1828 году Строительная комиссия уведомила Карла Ивановича, что Николай I хотел бы удостоить его чина статского советника и отвести для него участок земли близ Михайловского дворца. Гордый архитектор отказался от обоих предложений. Он уже шестнадцать лет находился в чине коллежского советника и, по всей видимости, полагал, что давно заслуженное им повышение по «Табели о рангах» изрядно запоздало, да и вообще за все свои труды он достоин гораздо большей награды.

Что же касается участка пустопорожней земли, то Росси не без оснований считал, что этот подарок – с подвохом. В ответном письме он указал, что такое владение обременило бы его большими налогами. А продать его он не смог бы: ему было известно, что правительство уже неоднократно выставляло этот участок на торги, однако покупателей не нашлось. Резолюция министра гласила: «Высочайше повелено не давать чина ни назначенного места архитектору господину Росси по нежеланию иметь их».

Собственным домом не обзавелся

Все эти обстоятельства, естественно, отражались и на личной жизни архитектора. Известно о ней достаточно фрагментарно, но не менее, общую картину составить можно.

У Карла Ивановича было два брака: первый, с Анной Больцини (в некоторых источниках она упоминается как «Паульсен»), подарил ему четверых детей – трех сыновей и дочь. Брак, по всей видимости, не был оформлен официально.

О дальнейшей судьбе Анны мало что известно, историки предполагают, что она рано ушла из жизни. Это произошло в 1820 или 1821 годах. Спустя три года архитектор подал прошение на усыновление внебрачных сыновей, рожденных Анной.

Второй женой зодчего стала София-Елена Андерсон, шведского происхождения. Она была младше архитектора на двадцать пять лет. Церемония венчания состоялась 21 ноября 1822 года в католической церкви святой Екатерины.

По воспоминаниям близких архитектора, София-Елена Андерсон была редкой красавицей, и в этом счастливом браке у Росси родилось еще шестеро детей. Первенец появился в 1822 году, когда Карлу Ивановичу было уже 47 лет.

В марте 1827 году Карлу Росси было выдано в долг из средств Кабинета 12 тысяч рублей, после чего он отправился на шесть недель с супругой к ее родителям в Ревель. Оставив там жену, он уехал в Тверскую губернию, где пользовался услугами Андреапольской водолечебницы.

Карл Росси рассчитывал, что продолжит заниматься работами в Зимнем дворце в мае, по возвращении из отпуска. Однако Николай I не терпел промедлений. За две недели до возвращения Росси в Петербург император передал задание Огюсту Монферрану. Росси, вероятно, не посчитал это угрозой для своего положения и попросил продлить отпуск еще на шесть недель, поскольку его жена родила дочь Марию.

25 декабря 1827 года, в день 15-летия изгнания французов из России, была проведена церемония открытия Военной галереи в Зимнем дворце, созданной Карлом Ивановичем Росси. Впервые за последние годы архитектор не получил за свою работу вознаграждения. Николай I не смог простить зодчему промедлений в работе.

За работу над переустройством Дворцовой площади Карлу Ивановичу было выплачено 100 тысяч рублей. К тому же, с этой суммы не взяли налог на инвалидов, который составлял пять копеек с одного рубля. Примечательно, что в формулировке значилось: «в награду за особое усердие и к пользам казны при производстве разных публичных зданий оказанное».

Премия была дана Росси на приобретение собственного дома, но сделать такую покупку он так и не смог. Хотя тут же отдал пять тысяч рублей на лечение холерных больных. Как отмечают биографы, казенные средства Карл Росси тратил крайне разумно, руку в государственный карман никогда не засовывал. А вот со своим же капиталом возникали проблемы. 100 тысяч рублей ему хватило только до 1834 года, когда он вновь стал просить у казны денег в долг.

Еще в 1832 году, после рождения еще одной дочери, архитектор отправил супругу с детьми в Ревель к ее родителям. С тех пор семья была вынуждена существовать на расстоянии. Карл Росси большую часть времени проводил в Петербурге и с семьей виделся урывками. В Петербурге с отцом оставался только старший сын Александр, который учился в Академии художеств.

В то время Карл Росси уже испытывал финансовые трудности. Как раз в том году он вышел в отставку. Этому поспособствовали проблемы со здоровьем, конфликты с коллегами и напряженные отношения с Николаем I. Его мечта построить собственный дом так и не сбылась.

Между тем долги архитектора только росли. Из-за нехватки денег он даже обратился в Дирекцию императорских театров с просьбой выкупить у него ложу во втором ярусе Александринки, пользование которой ему было даровано пожизненно как создателю театра. Получив отказ, он стал продавать билеты на отдельные представления. На одном из них в ложе архитектора собрались представители разных сословий, которые повздорили и устроили потасовку. Инцидент пришлось разбирать в полиции, а Карлу Ивановичу строжайше запретили дальнейшую продажу билетов...

Последний хранитель античных заветов

Последние годы жизни Росси были омрачены личными трагедиями: в 1841 году в четырехлетнем возрасте умерла от скарлатины его младшая дочь Леонтина. В 1846 году в Риме скончался от чахотки его старший сын Александр, талантливый архитектор, закончивший Петербургскую Академию художеств с золотой медалью. Это был единственный из детей архитектора, который пошел по стопам отца. Росси возлагал на него очень большие надежды. Вскоре после этого умерла и жена Карла Ивановича. Денег на ее похороны у него не было. Две тысячи рублей на эти цели архитектору выделил Николай I.

Естественно, на Карла Росси легли все заботы по устройству в жизни младших детей. Чтобы обеспечить своим детям пенсию, 28 октября 1847 года Росси подал прошение на принятие его в российское подданство. Ровно через три месяца оно было получено. После того, как Николай I очередной раз выдал Карлу Росси деньги в долг – четыре тысячи рублей, император посчитал необходимым получить за них от архитектора «возмещение». Архитектору было поручено освидетельствовать новую больницу, построенную в память о великой княжне Александре Николаевне. Еще через пять месяцев ему было велено заняться «исправлением Таврического дворца».

Новая работа придала творческих сил архитектору, но в апреле 1849 года он скончался от свирепствовавшей в ту пору в Петербурге холеры. Его похоронили на Волковском кладбище.

«С кончиной последнего великого зодчего Европы, Карла Ивановича Росси, сошел в могилу и последний фанатик классической идеи, подлинный хранитель античных заветов», – отмечал искусствовед Игорь Грабарь в «Истории русского искусства».

В 1940 году прах зодчего был перезахоронен в некрополе Александро-Невской лавры. По уже сложившейся традиции, в день рождения Карла Росси, 29 декабря, пройдет акция памяти – к могиле великого архитектора будут возложены цветы.

Что известно о судьбе его детей? Михаил трудился в министерстве иностранных дел, Карл и младший из сыновей Николай избрали военную карьеру. Причем Карл Росси-младший дослужился до генерал-майора, с 1866 года был командиром 19-го резервного пехотного батальона Санкт-Петербургского гренадерского короля Фридриха-Вильгельма III полка, служил в Царстве Польском.

Лев Росси служил в Балтийском флоте, дослужившись до чина капитан-лейтенанта. Старшая дочь Зинаида вышла замуж за капитан-лейтенанта Александра Тихановича , и свидетелем у них на свадьбе был молодой капитан Михаил Лермонтов. Но судьба ее не сложилась, ей трижды довелось быть вдовой.

Младшие дочери Мария, София и Екатерина оказались полными бесприданницами, после смерти отца они покинули доходный дом на набережной Фонтанки, где жили с отцом, сменили много адресов. Потом София, а затем и Мария вышли замуж, а вот Екатерина так и жила одна в бедности...

Сергей Евгеньев

Специально для «Вестей»