«…Теперь я понял, что такое для меня моя Веруська – она моя кровь, которая питает сердце, мое солнышко, моя жизнь, и без нее мне не жить; и если мне суждено судьбой снова увидеть и быть с моими любимыми – клянусь, что всю жизнь посвящу только моим дорогим, не дам и пушинке беспокоить любимых». Это строки из дневника майора Красной армии Дмитрия Венедиктовича Жигунова, написанные им в блокадном Ленинграде.

«Я ОТДАЮ ЭТОЙ КНИГЕ ВСЕ ВНИМАНИЕ»

«Любовь — которой нет равной на земле», — так писал в своем дневнике Дмитрий Жигунов о чувствах к супруге.

Эта история огромной любви стала известна благодаря новгородским поисковикам. Началось все с того, что поисковая экспедиция «Долина» памяти Н. И. Орлова работала в Батецком районе на позициях Лужского рубежа, где сражалась 1-я Ленинградская стрелковая дивизия народного ополчения. Она формировалась на базе Кировского завода, а потому ее называли «Кировской».

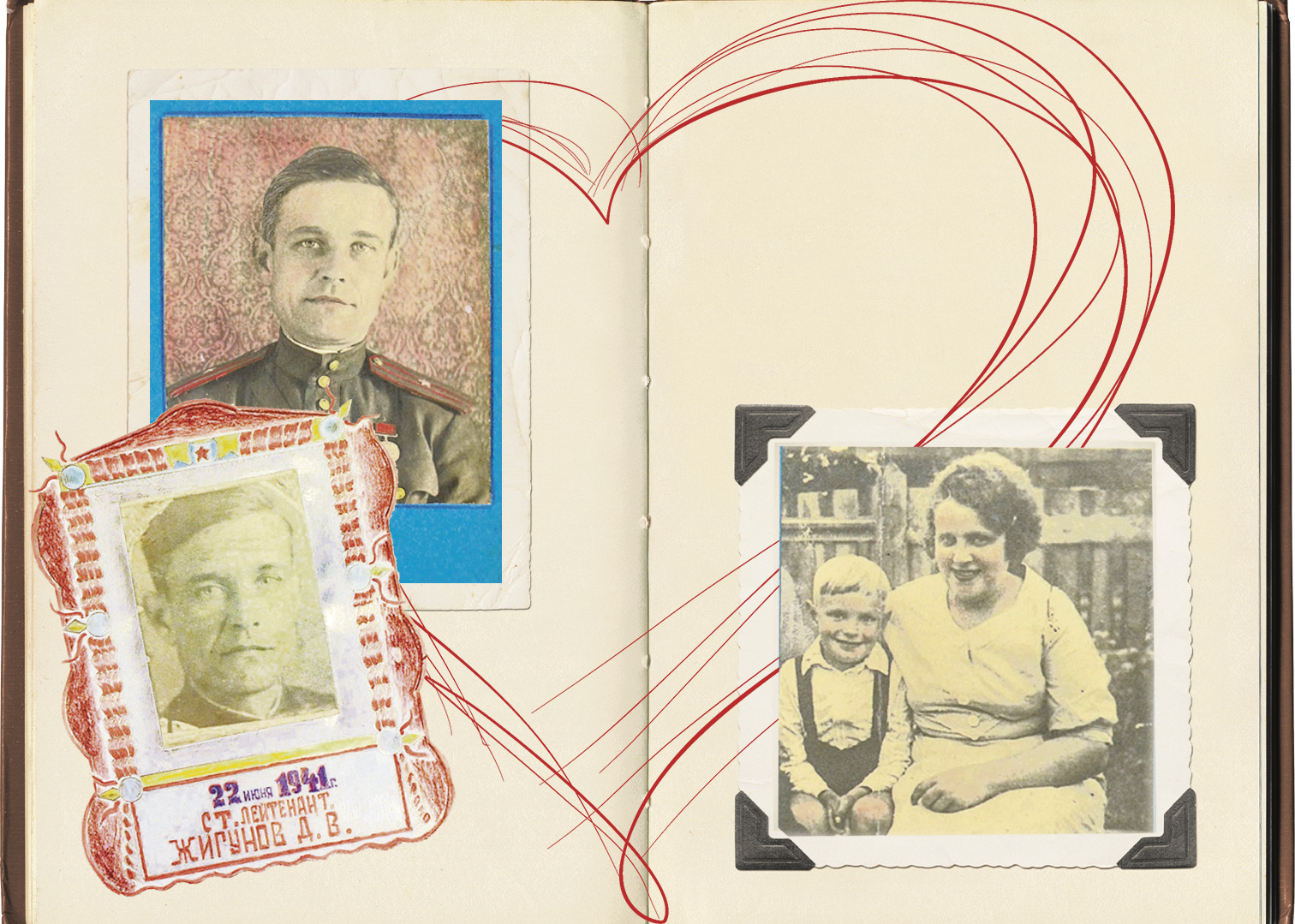

Как рассказывал представитель «Долины» Игорь Свинцов, захотелось узнать больше, и поисковики обратились в музей Кировского завода. Именно там и оказался дневник майора Дмитрия Жигунова - две тетради в красном матерчатом переплете с пятиконечной звездой на обложке, с аккуратно вклеенными фотографиями и записями почти каллиграфическим почерком. Сотрудники музея не знали, как к ним попали эти материалы. А дальше началась их кропотливое изучение. Через несколько лет дневник был издан, причем текст не стали перенабирать на компьютере, а оставили в таком виде, каком он был...

Боевую биографию Дмитрия Жигунова поисковикам удалось установить по документам. Он вступил в ряды действующей армии добровольцем 25 июня 1941 года. В июле – августе 1941 года, будучи в звании старшего лейтенанта, был начальником штаба 1-го стрелкового полка 1-й Ленинградской (Кировской) дивизии народного ополчения. Принимал непосредственное участие в боях на Лужском рубеже. При обороне Оредежа 17 августа 1941 года был ранен, эвакуирован в госпиталь в Вологду.

Жена с сыном остались в Ленинграде, но никаких известий от них не было. Поселок Володарский (ныне Сергиево), в котором семья жила до войны, оказался в оккупации, почти за самым передним краем обороны...

Выздоровев, Дмитрий Жигунов самовольно вернулся в Ленинград, где был назначен командиром отдельного заградительного батальона 44-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Воевал под Тихвиным, Киришами и Чудово.

В конце 1941 года он был представлен командованием дивизии к ордену Красного Знамени. В наградном листе говорилось, что Дмитрий Жигунов во время боев, особенно под деревней Овдокало, «сам шел в бой впереди батальона, показывая личный пример самоотверженности и умелого руководства боем, не считаясь с личной опасностью для жизни, тем самым воодушевляя бойцов, идущих в бой за Родину». Вышестоящая инстанция, по распространенной практике, понизила награду до медали «За боевые заслуги». Но в конце концов, не в награде ведь было дело, и дрался Жигунов не за награды, а за то, чтобы уничтожить врага и вернуть отнятую им мирную жизнь...

После очередного ранения Дмитрий Жигунов был признан не годным к строевой службе, тем не менее, просил отправить его на фронт. С 27 октября 1942 года он стал 1-м помощником начальника оперативного отделения штаба войск 2-го сектора внутренней обороны Ленинграда. Он жил в Ленинграде и продолжал ждал вестей от семьи. Именно тогда по свежей памяти он начал записывать все, начиная с 22 июня 1941 года. Восстанавливал первый год войны, а потом каждый день записывает то, что чувствует, как живет.

«Для меня эта книга служит успокоением и хоть немного – забвением от давящей невыносимой боли и тоски, сколько бессонных ночей, вечеров я просидел над ней, привык за долгие годы день за днем вести запись, в боях на привале, здесь в Ленинграде и даже в госпитале, в каждую свободную минутку я отдаю этой книге все внимание…», - писал Жигунов.

«БЕЗУМНО БОЛИТ ДУША, И ТРЕВОГА НА СЕРДЦЕ...»

Дневник начинается фотографиями любимой супруги Верусеньки (Веры Константиновны) и Котика (их маленького сына Кости). Титульный лист тетради был красочно оформлен цветными карандашами: «Мое участие в Великой Отечественной войне против немецких войск. 22 июня 1941–27 апреля 1942. Том 1». Вторую тетрадь открывали посвящение жене и сыну.

Дмитрий Жигунов подробно рассказывал, как происходило 1-го стрелкового полка Кировской дивизии, какие замечательные, смелые и отважные люди вошли в его состав.

«...Дома я не был уже четыре дня, моя семья в великой тревоге за меня и грядущее будущее, это и естественно, ибо наша семейная жизнь сложилась прекрасно, любовь и согласие царили в семье и оставалось только наслаждаться жизнью, радоваться и растить нашего милого сынишку Котика преданным и честным Советским Гражданином...

В эти дни я очень редко видел свою любимую семью, свою ненаглядную-любимую женушку Верусеньку и милого шалуна, сынишку Котика, безумно болит душа, и тревога на сердце за судьбу моих любимых, но Родина в опасности, она зовет – спасением Родины – спасем наше счастье, наши семьи».

Со своими родными Дмитрий Жигунов простился 1 июля 1941 года, когда был получен приказ грузиться в эшелон и отправляться на фронт. Вечером следующего дня полк прибыл на станцию Батецкая, сразу же понес потери от налета вражеской авиации. Впереди были тяжелые бои... Под пулями и снарядами не отступала тревога за родных, оставшихся в Ленинграде. «Как давно я не видел своих любимых... как они тревожатся за меня, как безумно хочется их видеть, обнять и целовать без конца, в них вся моя жизнь, и тоскливо, тоскливо на душе и тревожно на сердце за них».

Бои на Лужском рубеже становились все более ожесточенными: «...все дрожало и взлетало вокруг, так бушует огромной силы смерч, это был настоящий ад – но наш полк дрался героически, сам переходил неоднократно в контратаку и отбрасывал фашистов на исходный рубеж... Люди дрались прекрасно, если не было патронов и гранат – били прикладами, кололи штыками и были случаи, душили руками, но не было случая самовольного ухода с поля боя или трусости».

Дмитрий Жигунов подробно описывал каждый день битвы на Лужском рубеже. 17 августа во время ожесточенного ночного боя он был тяжело ранен. «...Я почувствовал дикую боль в ногах, упал и потерял сознание, что было дальше не знаю. Очнулся уже в санпоезде по пути к Ленинграду»...

Из госпиталя он передал записку для родных, и уже на следующее утро к нему приехала жена. «Что я испытывал от близости любимой? Можно определить одной фразой «нет на свете счастливее меня»...». Это была их последняя встреча... Спустя несколько дней Жигунова поместили в санитарный поезд и отправили на Большую землю.

Из госпиталя в Вологде он отправлял письма и телеграммы жене. «...А ответа все нет и нет, пусто и тоска на душе, что с моими любимыми, как они без меня, хоть бы краешком глаза посмотреть на них, и еще больше угнетают наши неудачи на фронте». В конце сентября 1941-го Жигунов, еще совершенно недолечившийся, досрочно выписался с госпиталя с одной только мыслью – вернуться в Ленинград. До Тихвина удалось добраться, сменив восемь поездов, спасаясь от обстрелов вражеской авиации.

«МЕНЯ НЕ УБЬЮТ, ИБО Я ЕЩЕ НЕ НАШЕЛ СВОИХ ЛЮБИМЫХ...»

Тем временем из Ленинграда доходили плохие вести: «враг в Шереметевском парке – значит Володарка у немцев, а где мои любимые? А вдруг погибли или не успели уехать? Нет, нет – прочь эти мысли, иначе сойду с ума от горя, они должны быть в Ленинграде». Из Тихвина в это время был только один путь в Ленинград – по воздуху. Однако летчики не хотели брать на борт («нет пропуска»), только всеми правдами и неправдами Жигунову удалось пробраться в самолет. Через 52 минуты он был на Комендантском аэродроме в Ленинграде.

Его мучила страшная тревога, вскоре он уже был у знакомых, где могли бы быть его родные. Ответ был страшный: «Веруська твоя и Котик были у нас в последний раз и привезли вот эти чемоданы 5 сентября, и с тех пор их нет, и известий об их судьбе не имеем». Жигунов вспоминал, что от этого известия он чуть не сошел с ума, и если бы у него был пистолет, тут же бы застрелился. И все-таки оставалась маленькая надежда на то, что они живы... В отчаянии он попытался добраться до Володарки, но был задержан боевым охранением.

18 октября Жигунов пришел в штаб фронта с требованием отправить его на передовую позицию, и только под Урицк, чтобы быть как можно ближе к Володарке. Уже вечером он принял командованием отдельным заградительным батальоном 44-й стрелковой дивизии. И снова пытался пробраться в Володарку, безуспешно, оставалось только выть от отчаяния, что он никак не мог помочь своим родным и хотя бы узнать их судьбу...

Дальше были тяжелые бои под Тихвином, которые Жигунов также подробно описывал в своем дневнике. И продолжал верить и надеяться, что его родные живы и, возможно, добрались в Ленинград. В бою в начале декабря он вел батальон в бой, пуля пробила рукав шинели, а другая снесла шапку с головы. «...Я остался жив, не зная сам причины – значит, моя любимая жива, и ее любовь хранит меня».

В боях за освобождение Тихвина он был ранен, но не покинул строй. «Наскоро перевязали, даже кровь не стерли, а уже пришлось опять драться и идти дальше, теперь я твердо верю в судьбу и совершенно уверился в том, что моя ненаглядная Веруська жива, так как, когда шел в бой, загадал – останусь жив – значит мое солнышко, моя любимая женушка жива. Остался, несмотря на смерть кругом... Я твердо знал – меня не убьют, ибо я еще не нашел своих любимых...».

Впереди опять были бои, кровопролитные и непрекращающиеся...

«ВСЕ ПРОШЛО, КРОМЕ ЛЮБВИ»

В конце марта 1942-го пронесся слух, что Урицк и Володарка освобождены от врага. Жигунов немедленно послал в Ленинград своего сослуживца, чтобы тот пробрался туда. Но эти слухи оказались ложными...

И еще несколько строк из дневника: «Я часто плачу втихомолку по ночам, не могу больше, сил уже не хватает, а казалось, суровая школы войны должна была сердце очерствить – слишком много крови видел я, но сердце – оно твое навеки и только твое, оно кровью плачет и тоскует по тебе, свет не мил – вот почему я снова рвусь в бой, там, в бою с проклятым гадом, отнявшим мою жизнь, разбившим сапогом моё счастье, я буду мстить и жестоко мстить».

«…Когда уже казалось, что пришел конец, теряя сознание, ярко вдруг перед глазами встали плачущие мои любимые, моя ненаглядная Веруська и сынишка, мой милый мальчик, мой Котик, и так захотелось жить и жить, во что бы то ни стало, сделал отчаянную попытку приподняться… Чудеса, да и только… им, моим ненаглядным и безумно любимым я обязан своим спасением и это уже далеко не в первый раз».

«Во имя моей Верусеньки буду бить гада немецкого и любого, кто мешает нам быть счастливым, и жить так, как жили до этой кровавой проклятой войны...».

В записи от 31 января 1943 года Дмитрий Жигунов писал о своих мечтах, о том, как однажды его Вера «будет ходить по благоухающему саду» среди своих любимых цветов. Их аромат будет наполнять воздух. Дмитрий и Вера сядут рядом в саду, так тесно, что будут слышны удары сердца, а мысли без слов будут передаваться друг другу… И где-то рядом будет сын — не по годам взрослый и возмужалый, ведь его ласковому и любящему сердечку досталось столько горя. Но не будет больше проклятых черных дней войны: все прошло, кроме любви».

Увы, родных ему найти так и не удалось. Может быть, их угнали фашисты, может, они погибли при обстреле... А сам Дмитрий Венедиктович Жигунов не дожил до Победы. Как отмечает Игорь Свинцов, автор дневника погиб 10 марта 1944 года в бою за деревню Панево Островского района Псковской области. Причем в это время он был бойцом 14-го отдельного штрафного батальона. По какой причине он там оказался, выяснить не удалось. Его дневники сохранились в ленинградской квартире его родственников, где он жил. По всей видимости, после войны новые жильцы отнесли дневники в музей...

В нынешнем году участники молодежного форума «Ладога», состоявшегося в 17-й раз в Лужском районе Ленинградской области, прошли «Дорогами ополченцев» - по пути 1-й Кировской дивизии народного ополчения. Маршрут и основанный на нем историко-краеведческий квест был разработан на основе дневника майора Дмитрия Жигунова.